Gazonbleu, ça n’est pas son vrai nom : c’est le féminin de Barbe Bleue. Je l’appelle ainsi pour donner la dimension tragique et criminelle du personnage, ainsi que pour donner une idée de son culte du secret et de la dissimulation. Toutefois, ce n’est qu’au bout de plus de trois ans après la rédaction de ce chapitre des mémoires, que je l’ai rebaptisée ainsi, à l’anniversaire de nos trente ans de mariage.

Pendant trois ans à partir d'août 1998, je lui avais donné le pseudonyme de « Gette », parce que son seul vrai amour, c’est Gé, son père. Georges Letellier est décédé, rendons-lui son vrai nom. Et moi, je suis sa plus grande haine, le machin qu’on a bien raison de haïr.

Quant à ce nom de plume "Genevrier", c'est celui que j'ai utilisé de fin avril 2001 à fin août 2003, sur un défunt forum québécois, le défunt Rézoville. Vous en trouverez un résumé à l'adresse http://jacques.lavau.deonto-ethique.eu/oh_loup_oiseau.pdf. et le début à la fin de http://jacques.lavau.deonto-ethique.eu/Rezocontact.pdf.

Gazonbleu voulait des enfants, et il lui fallait au moins un reproducteur pour cela. C’est donc la mère de mes enfants. Enfin, quand je dis « mes », c’est un peu façon de parler, car quand ils ont grandi, elle me les a arrachés autant qu’elle a pu : propriété privée ! Ce n’est que durant le pouponnage, qu’elle m’a laissé largement prendre ma part d’élevage des petits. D’une part parce que c’est vite harassant, ces chères petites bêtes, et surtout parce qu’elle était alors bien moins gravement atteinte, et même presque équilibrée, alors.

Le sous-titre peut choquer : mon épouse n'a pas toujours été paranoïaque. Elle l'est redevenue en 1986.

Dès le début s'est manifestée sa jalousie maladive, qui m'avait fort alerté, au point que j'ai demandé la rupture - que je n'ai pas obtenue.

Puis à force qu'elle s'aperçoive que sa jalousie maladive était sans objet, mon épouse s'est détachée de cette terreur, et a vécu une quinzaine d'années heureuse. Jalousie sans objet, mais pas sans effets : Gazonbleu a minutieusement fait le désert autour de son mari, l'a férocement isolé.

Gazonbleu est entrée en paranoïa ouverte

peu

après la

naissance de notre dernière fille, mai et juin 1986. C'est

l'Institut

Primal Européen, en l'abandonnant froidement au

début du

gué, en

décembre 1982, qui l'a fait plonger dans une

allée

couverte, de déni de

tout passé et de tous sentiments, où sa psychose

s'est

secrètement

formée, dans le renfermement forcené. Très longuement, jusqu'après les

questions posées par ma fille cadette, je demeurais sec et perplexe sur

cette entrée en paranoïa de mon épouse aussitôt après la naissance de

ladite petite dernière. Toutefois, les vantardises au printemps 1991 de

"Frédégonde"

sur le fait qu'elle était de conception adultérine, et que par

conséquent quand elle aurait accompli la mission parricide dont elle

était chargée, et qu'elle avait acceptée dès l'âge de treize ans, ce ne

serait même pas un vrai

parricide, puisque je ne suis même

pas son vrai père,

donnent une précision vitale : Avec deux enfants cadets du même père,

et qui se ressemblent visiblement, ça va finir par se voir comme le nez

au milieu de la figure, que Cécile (Frédégonde

en pseudonyme) a un phénotype incompatible, et n'est que leur

demi-soeur.

Durant trois ans, de juillet 1993, à juillet 1996, j'ai naïvement cru que sa paranoïa lâchait prise, que mon épouse fut sur un chemin de guérison. Grosse erreur ! En réalité Gazonbleu faisait là juste un renversement d'alliances tactique : à force d'encourager nos aînés à se conduire en ordures, à cogner tant et plus sur leur père, ils se sont mis à se conduire en ordures envers elle aussi, à généraliser leur inconduite et leur corruption. Mon épouse fut alors contrainte de s'apercevoir que le seul qui restait fiable et constant, était son mari, et que l'inconduite de nos aînés l'écoeurait. Mais voilà : ensuite Gazonbleu rencontra la femme de sa vie, dans son nouveau collège à Montélimar, et le veuvage rapide redevint son urgence de vie. Elle recommença donc de recruter notre fille aînée pour la même mission parricide, qui accepta à nouveau la mission parricide, et cette fois il s'en fallut d'un cheveu, que l'une au moins de leurs tentatives d'assassinat, ne réussisse.

J’ai commencé ces mémoires en août 1998, sous la pression de cette haine, et sous l’assaut de toutes les calomnies intéressées qu’elle a répandues, ou commanditées à Frédégonde (et aussi à "Alie Boron", ainsi que je l’ai découvert fin avril 1999). Sous cette pression, et vu les échéances qui en résultent, ces mémoires furent provisoirement déséquilibrées. De nombreux épisodes virent leur relation renvoyée à des jours meilleurs. Par exemple, la description des dernières tentatives de veuvage, celles-là par sabotage de frein, du 18 juillet 1998, a été longtemps et indûment différée. Nous nous étions tous laissés détourner des indices sérieux concernant la comploteuse en chef, par l’énormité de la force visible constituée par sa fille. Immense était la visibilité de Frédégonde, très véhémente dans son rôle tout juste réanimé, de supplétive parricide. Alors que ce n’est pas elle qui a fait le coup, mais bien sa mère. Assaut des dénis venant de ma mère et de ma sœur : par intime conviction gynarque, elles réclamaient soit que le coup n’ait jamais eu lieu, et soit donc le produit de mon imagination enfiévrée, soit que le coup ait été perpétré par celle qui était visiblement la grande malade mentale visible, c'est à dire Frédégonde, et non par la dissimulatrice en chef, sa mère. Toutes deux, ma mère et ma soeur, ont commencé par réclamer qu'il s'agisse d'une tentative de parricide, en lieu et place de la nouvelle tentative de veuvage, bien réelle ; après quoi, puisque la période critique de 72 heures où une enquête criminelle a encore de sérieuses chances d'aboutir, était déjà loin, elles ont dénié tous les faits. Le tour était joué, au profit de la criminalité gynarque organisée.Malgré cet éclairage très partiel (l’urgence procédurale), je garantis l’exactitude scrupuleuse de tous les événements relatés, à l’impossibilité près d’accéder à de nombreux documents, toujours séquestrés par Gazonbleu et Frédégonde, le couple de tueuses conjurées.

En mai 1999, j’ai dû, pour des contraintes informatiques, scinder ces mémoires en deux volumes, le premier tome restant centré sur le naufrage par la haine de la famille que j’ai fondée, et le second volume à orienter sur la reconstruction séparée. Finalement, rien de ce projet ne s'est réalisé comme prévu : la version papier a été abandonnée dans l'état, et seule est vivante la version électronique, environnée à partir d'octobre 2004 par de plus en plus d'autres sites et forums spécalisés, que je dirige.

Deux fois, que la fille la plus complexée et la moins douée, s’amourache de son moniteur de sport ? Deux fois que je me laisse choisir.

Ça m’est arrivé une première fois en 1964, au Club Méditerranée. Erre fut une éphémère fiancée très passionnée, à la névrose insoutenable. Erre, elle aussi, était passionnément fixée sur son père. Le père d’Erre était un homme timide. Son visage était d’une grande beauté, ses cheveux entièrement blancs. Il avait terminé seul l’éducation d’Erre (sa fille unique ? ou cadette d’un grand frère trop lointain ? Je ne suis plus certain) : la mère était partie avec un autre homme, et ne se souciait plus de rien derrière elle. Erre était toujours meurtrie du départ et de la désinvolture de sa mère, et toujours à jauger les gens à l’amour maternel désintéressé qu’ils lui portaient, ou non.

Erre était-elle belle ? De visage, assez ; de corps, non ! Un peu trop boulotte, peu sportive, elle pratiquait tout de même l’escrime, et des chantiers bénévoles (archéologiques ? Plutôt monastiques ?). Erre était franchement maladroite à la voile... Oui, mais elle était tombée amoureuse de son moniteur : moi. Pourquoi moi ? Il y avait sur le « village » tant d’hommes physiquement plus séduisants, plus musclés, avec des épaules plus larges, par exemple. Mais j’étais le seul G.O. (Gentil Organisateur en terminologie Club Med) dont la timidité ressemblait un tant soit peu à la sienne. Erre avait d’étonnants sourcils en accents circonflexes. Erre avait le bassin et les cuisses très paralysés, très alourdis, comme par une terreur chronique. Sa démarche en était alourdie. Erre n’habitait pas son corps, mais le subissait et le maltraitait. Ses talons percutaient le sol bruyamment et par hasard, au bout de jambes raidies et inhabitées.

Non seulement les perceptions kinesthésiques étaient ainsi brimées chez Erre, mais pratiquement toutes les sensorialités étaient hermétiquement bouchées.

Une fois, un baiser se transforma, à ma stupéfaction, en une tétée : redevenue nourrissonne de deux mois, Erre empourprée me tétait avidement la lèvre inférieure. Erre communiquait par le contact buccal, par la succion des baisers, qui la mettaient dans un émoi complet, mais son sens tactile était bloqué ; il plafonnait à la seule perception de la chaleur. Le restant de la vie tactile la terrorisait. Sensoriellement, Erre avait toujours quelques mois : quatre mois peut-être, peut-être moins.

Ce fut la première fois que je me laissais ainsi choisir par une femme complexée. Je me demande avec tristesse ce qu’a pu bien devenir Erre, avec sa névrose assez grosse pour remplir un semi-remorque.

Peut-on analyser davantage le transfert ? Si je ne

lâche pas

le symptôme du baiser-tétée, je dois en

induire

qu’Erre renouvelait avec moi son oralité de

nourrissonne.

Mais

comme elle avait appris ne pas pouvoir faire confiance durablement

à la mère, Erre ne pouvait me faire durablement

confiance, et m’enveloppait de ses méfiances. Sa

génitalité était

entièrement ligotée

par sa défiance filiale. Erre cherchait une mère.

Overdose : à Pâques 1968, j’en ai eu marre d’enseigner la voile, je me suis tourné vers la montagne. J’en avais marre des gosses de riches, marre de leur futilité d’enfants gâtés. Peut-être marre aussi de la lutte perpétuelle contre le sel dans tous les vêtements, et dans le sac de couchage (qui n'était pas chaud) ? Marre sûrement de recevoir des coups de crocs obliques, marre qu’on me vole mes livres techniques avant de postuler pour le Conseil d’Administration des Glénans ? Besoin de changer d’air, de trouver un air moins étouffant que celui de l’institution prestigieuse où je m’étais obstiné à collectionner les titres d’expérience dûment enregistrés.

Aux deux étés suivants, j’ai fait deux très belles randonnées en Norvège. Pas de compagnon, ni de compagne de route ? Tant pis, je suis parti seul en montagne, apprenant la langue à chaque redescente dans les lieux habités, ou auprès des gentils automobilistes qui me prenaient en stop. Du moins, pouvais-je courir les aventures sans disposer préalablement d’un compte en banque encore bien loin de mes perspectives.

Pour voir complet, avec toutes ses images, le sous-chapitre suivant, cliquer dessus !

Très inexpérimenté, je suis parti bien trop chargé, avec du matériel encore peu étudié : des vêtements non tous superposables, une tente-cercueil non imperméable, des baskets trop minces pour les cailloux des routes. Et je n’avais de carte que la routière Cappelens, au 1/325 000, nettement insuffisante. J’ignorais encore l’existence de cartes détaillées (il est vrai qu’alors, en 1968, l’édition norvégienne des cartes de montagne était encore très insuffisante ; cela sera visiblement comblé en 1975). Un glossaire de mots norvégiens viendra (un jour) en fin de ce chapitre, pour aider le lecteur à déchiffrer et prononcer les noms de lieux.

4.4.1. Traversée du massif de Dovre, d’Oppdal à Sunndalsöra.21 août 1968 : invasion de la Tchécoslovaquie par les chars russes. J’étais à Oslo ce jour-là. J’ai eu la surprise de voir la police montée encadrer et protéger une manifestation d’étudiants. Je déchiffrais les panneaux : « Il y a 28 ans, c’était nous ! », leur invasion par la Wehrmacht. Les titres des journaux faisaient le même parallèle : « Ingen Quisling å finne ! » titrait l’Aftenposten : Impossible de trouver un Quisling. Plus tard, les russes trouvèrent pourtant leur Gustav Husak. Moi, français, j’étais surpris de voir des policier encadrer et protéger une manifestation d’étudiants, au lieu de leur courir sus, et de les bastonner sauvagement. La Norvège m’a paru un pays bien pacifique, en comparaison de la France.

Professeur de Français, Rolf Vige (c’est son vrai nom) me montre le feu rouge et le passage piéton, où passait l’hiver dernier une famille d’élans, en respectant bien le feu vert comme des piétons bien élevés. Rolf me montre ses difficultés à prononcer les « p » à la française, sans éteindre une allumette brûlant devant la bouche. Rolf me montre sa souffrance devant un passage de Rabelais, presque partout indéchiffrable pour lui. Je le rassure : Rabelais est fort difficile à lire pour les français, même très cultivés.

Onze ans plus tôt (1957, Kristiansand), Gunnar

Høst

m’abordait finement sur le ponton. Nous attendions les divers

bateaux,

tous traditionnels et bordés à clins, qui

devaient nous

amener sur une des îles. En attendant, je regardais avec

envie et

admiration des jeunes gens fortunés, gréer un

assez gros

hors-bord (c’étaient encore des moteurs rares,

à

cette

époque, en 1957) sur un dinghy à fond plat,

charger des

skis nautiques, et partir très vite. Høst

m’aborde

alors,

les yeux tout plissotés de sa bonne finesse toute

philosophique,

et moule avec délectation chaque mot de sa question :

« Que

pensez vous de cette nouvelle mode, de mettre de très gros

moteurs sur des bateaux très légers ?

».

Exégète de renommée internationale, en

ce sens

qu’il était LE spécialiste mondial de

l’écrivain

français André Maurois, Høst

n’avait pas

très bien apprécié le fait que

j’avais

treize ans,

et aucune propension à la philosophie, aux pièges

de

mots, à la thèse,

l’antithèse (et la

fouthèse ?) : il n’a pas pu tirer un seul mot de

moi !

Comme Assurancetourix, le barde

du village

gaulois, Høst faisait deux camps tranchés :

certains

français admiraient sans réserve sa technique de

maïeutique, admiraient la profondeur de ladite

maïeutique ;

mon père était entre les deux camps : «

Je

n’ai

pas découvert quelle est la pensée de

Høst; elle

fuit toutes les fois que je crois l’approcher, mais je pense

qu’il y en

a une ! », et les norvégiens

francophones de la

rencontre - dont Jon Grieg - faisaient tous partie de l’autre

camp :

« Mais non Georges ! Il n’y a aucune

pensée

chez

Høst, il n’y a qu’une technique de

questionnement

d’autrui, et

rien d’autre ! »

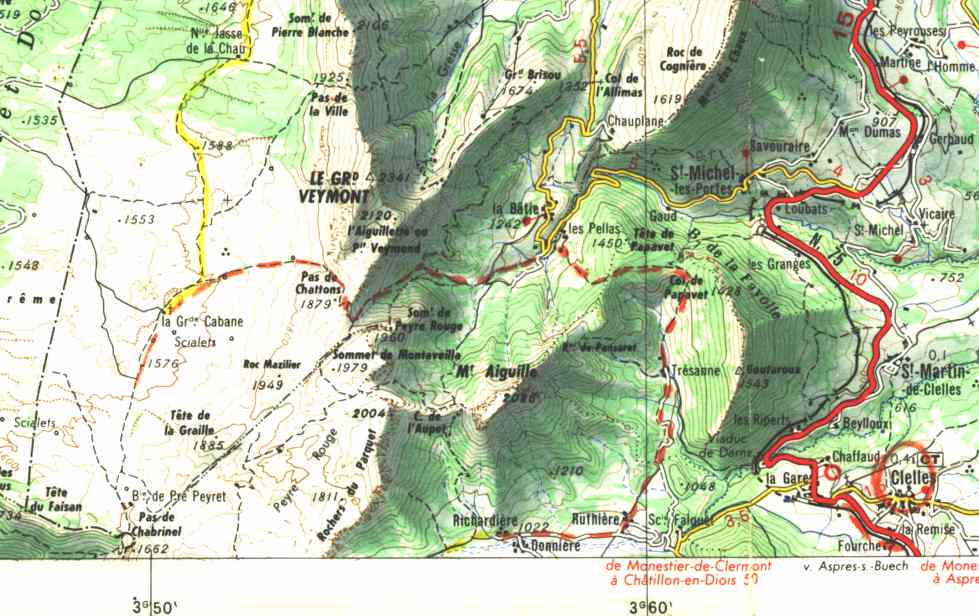

Premier raid d’hiver dans le Vercors, à Noël 68. Nous partîmes à trois : Christian Duchon, étudiant en médecine charmant et épanoui, et JC (?) , vulcanologue plein de complexes et de rancœurs, mais d’idées aussi. Inexpérience et impécuniosité, j’étais mal équipé : skis raides à spatules trop basses (des Rossignol de 2 mètres), fixations impropres à la marche (des étriers amovibles qui s'ajoutent en retraitde la butée), chaussures trop grandes empruntées à mon père, dont la cassure fit bientôt de mes orteils et de mes talons autant de plaies. Tous les pièges de la neige poudreuse. JC (?) a la maladresse de laisser tomber son gant, immédiatement englouti par la poudreuse. On a eu beau creuser et fouiller, on ne l’a jamais retrouvé. Heureusement, il avait prévu un rechange, sinon bonjour la gelure, et adieu les doigts de la main ! Cette atmosphère est très desséchante : à chaque expiration, on perd de la vapeur chaude, qui ne vous est jamais rendue. Pour étancher ma soif, je suce énormément de stalactites cueillies aux branches d’épicéa ou de pin. Ce sont aussi des friandises : elles sont délicieusement parfumées à la résine.

Le voyage aurait bien pu se terminer par un coup de corne : à Corrençon, en ce temps-là, la zone civilisée se terminait par une ferme, aujourd’hui disparue. Nous avions demandé et obtenu l’hospitalité aux paysans. J’ai accumulé ainsi de grosses dettes de reconnaissance envers des hospitalités paysannes. Le vieux expliquait qu’il avait le don de comprendre et guérir les maladies des animaux, et taquinait Christian sur sa vocation à faire des études de médecine : Christian a-t-il aussi cette volonté et ce don de guérir ? Nous avions donc été hébergé dans la grange. On passe par l’étable. Je fais amicalement connaissance avec les vaches. L’une d’elles envoie aussitôt un coup de corne dans le muret, qui bien heureusement nous sépare. « Oh ! Vous pouvez être tranquille ! Il n’y a pas une de nos bêtes, qui est connaisseuse ! ». Rire hystérique de JC (?). Tu ris ? « Ça aurait été drôle de voir le voyage se terminer par un coup de corne ! ».

Plus dramatique fut l’arrivée problématique à La Grande Cabane, à la nuit bien tombée. On s’était égarés trop à l’ouest de l’itinéraire. J’avais cru malin de retirer mes peluches. Il a fallu remonter sur les seules cannes, sans peluches pendant au moins deux kilomètres, avec mes pieds très écorchés par des chaussures et des fixations inappropriées. La nuit était très claire, et le froid intense, de l’ordre de moins quinze, voire pire. Nous dûmes mettre la boîte de lait condensé à dégeler sur le réchaud, pour que quelque chose s’écoulât. Les sardines à l’huile aussi étaient « croustillantes à point ! ». C’est par des froids pareils qu’on mesure toutes les lacunes de son équipement, par exemple que le sursac Norrøna que j'ai bien fait d'acheter en août 1968 à Oslo, n’est pas prévu pour récupérer une partie de la chaleur expirée à chaque respiration. Le sursac biplace que j’ai cousu en 1998, tient soigneusement compte de cette expérience, et comporte deux draps perméables à se rabattre sur les nez : des cache-nez imperdables, en somme.

Arrivés au Rousset, nous sommes incapables de gérer seuls notre retour, et nous reposons sur la seule générosité d’Edouard G, qui fait à notre prière tout le voyage en pleine nuit par Pont-en-Royans, sur les routes englacées, pour venir nous chercher, et nous rapatrier à Grenoble. Notre inconscience est solide.

Retour au Vieux Campeur, pour avoir des fixations plus adaptées, des étriers ouvrants. C'est dans cet équipement, skis Rossignol rééquipés, que je skierai à Pâques 1969, à Brunissard, dans le Queyras. Le plus souvent sur piste, mais avec quand même une montée au col des Ayes, et le délice à la descente des Ayes aux chalets de Clapeyto, sur une neige parfaite.

L'équipement d'yeux est moins parfait, avec beaucoup de neige insérée entre lunettes de vue et les bonnettes solaires ; oui, le délice à descendre, la neige de printemps à point, mais quand même une ou deux chutes d'où je me relève blanc comme blanc mitron, et les lunettes bien enneigées. Ce problème de lunettes me décidera plus tard à acheter des lunettes de glacier.

Pour tous ces raids à skis, fini le grand sac rouge à claie, de quelques 80 litres : la large claie gêne trop le mouvement des bras poussant sur les cannes. J'ai réussi à tout faire tenir dans un sac nylon de 60 litres, plus ses deux poches latérales amovibles. Disons 65 litres. Le progrès-clé est le duvet : remplacé le duvet en coton rempli à 1000 g, par un Lionel Terray, nylon légèrement laqué intérieur et extérieur, de plus petite taille, cloisonné sauf aux deux coutures latérales, pesant 1300 g environ, et beaucoup plus compressible dans le fond du sac. A cette époque, le fabricant Millet n'a pas encore élargi, ni encore moins rembourré les courroies de ceinture de ses sacs ; très fines, elles meurtrissent la peau et la chair du bassin. J'en ai encore les marques récurrentes quarante ans plus tard.

Pour voir complet, avec toutes ses images, le sous-chapitre suivant, cliquer dessus !

|

(extraits !) Cet abri Zdarski ? C’est une tente très simplifiée, sans mâts ni piquets ni porte, pour le bivouac d’alpinisme en paroi, en nylon imperméable rouge. C’est prévu pour se suspendre par deux anneaux de sangles à deux pitons, pour vous abriter de la pluie et de la neige. Il n’y a de ventilation que par une petite manche à air au milieu. Pas de tapis de sol : on referme l’abri sous soi, par des boutons pression. Et ça pèse environ 880 grammes. Il m’a ainsi fait bien de l’usage jusqu’à peu après que je l’aie prêté à ma sœur et à son compagnon. Il a alors mystérieusement "disparu". En 1971, j’avais agrandi un des pignons, pour que Gazonbleu et moi y soyons un peu moins à l’étroit. …Autres détails techniques sur le matériel de bivouac. En août 68, à Oslo, j’avais acheté un sursac Norrøna, en nylon imper dessous, perméable dessus. Environ 330 g, et à l’époque, son prix était abordable. Le prix a bien flambé depuis. Depuis l’hiver 68-69, mon duvet était un vrai duvet de montagne cloisonné, un Lionel Terray, de 1300 grammes en petite taille. Un peu trop léger pour l’hiver, dans les bivouacs sur neige par moins vingt-cinq, mais très bien pour cette montagne estivale. |

|

Et quand il y a de la condensation ? On guette le premier rayon de soleil pour tout faire sécher sur un rocher sec... Le sursac présente l’avantage qu’il garde pour lui le plus gros de la condensation, et qu’il est bien plus facile à faire sécher que ne l’est le duvet. De plus, on peut garder ses plus gros vêtements autour du sac, dans le sursac, et s’en faire éventuellement un oreiller. Les matelas de mousse n’existaient pas à cette époque.

…Retour en Norvège par des névés : Furusteinsfjellet puis Flatkjöllen. Tout cela au nord du Blåmansisen (le glacier au nord de Sulitjelma, ou en sami : Olmajalosjägna). Je vais croiser une piste d’ours dans la neige. Plus tard, cela suscitera de l’étonnement et de l’incrédulité : il en reste donc par là ? Je verrai deux skieurs dévaler une pente, au loin. Des skieurs ? Un coup de jumelles lève l’illusion : deux rennes ! Au cas où je n’aurais pas compris à quel point les quadrupèdes sont tous au moins dix fois plus agiles que moi, qui m’enfonce parfois jusqu’à mi mollets dans la neige fondante.

C’est à ce col-frontière, que je me féliciterai de la préparation méticuleuse de mon matériel. Au passage le plus froid de tout le voyage, sur la neige rougie par les micro-algues, le sac est vide de vêtements, si l’on excepte les rechanges en linge de corps. J’ai tout prévu superposable, et allégé au maximum. Deux knickers minces, mais l’un est un knicker de ski de fond, en élastiss, et très près du corps, l’autre est un knicker d’escalade, en coton léger, mais ample, et qui ne tient à ma taille que grâce à la ceinture. Et je ne les ai portés superposés, et avec le surpantalon imperméable, qu’à ce passage le plus froid dans le pire temps. Et le reste de la sélection est à l’avenant. Le linge de corps a été sélectionné par son poids. Les T-shirts font quatre-vingt-dix grammes, et je n’en ai que trois. La brosse à dents a le manche tronqué, pour gagner du poids...

Propreté ? Aux étapes, le linge de corps imbibé de sueur est mis à laver par le ruisseau sous une pierre, et il séchera suspendu au sac le lendemain matin. La couleur n’y gagne pas, mais le nez et l’hygiène y trouvent leur compte, et on fait une vraie lessive à l’Auberge de Jeunesse…

…Premier souci à l’A.J. de Mo i Rana : trouver les outils, l’araldite et le fil de fer pour réparer l’armature de mon sac à dos. La pince était de bonne qualité : je l’ai encore dans la boîte à outils familiale. Euh, non ! C’est Gazonbleu qui l’a. Elle a tout raflé, et m’a dépouillé de tout, jusqu’à présent. La réparation aussi était de bonne qualité : en 1977, elle tenait encore bon. Et après, je ne sais pas, j’ai donné le sac à mon beau-frère.

…Arrivée à Trondheim. Le gens sont tourneboulés. Ils ont passé une nuit blanche devant leur téléviseur : la NASA a posé un premier astronaute sur la lune. Un israélien rencontré au kiosque à journaux, m’assure qu’il va envoyer un télégramme de félicitations à Tsiolkovski, l’inventeur de la fusée. Mais Tsiolkovski est-il encore vivant en 1969 ? Notre enthousiaste est persuadé que oui. La Weekly Selection du Monde me donne des nouvelles de mon pays.

Oppdal était le point de départ de ma randonnée de 1968. A l’Auberge de Jeunesse, je détaille Aftenposten, le journal conservateur. Un billet de Karl Frederik Ingolstadt (journaliste réactionnaire, au parler rocailleux, un peu haché, vieille connaissance des rencontres de Kristiansand) pleurniche et grince sur l’expédition lunaire, qui n’a pas trouvé de vie sur la Lune, alors que lui, il reste dans son jardin, et cueille répétitivement des prestekraver, des cols de prêtre, ou marguerites. Fin et retour sur Oslo, puis à l’aérodrome.

Un mot encore à propos de ces vaches norvégiennes: en Norvège, achetez et buvez du lait ! Ou au moins des fromages, si votre intestin ne digère pas le lait. Cela n’a pas grand chose de commun, sauf le nom, avec le machin aqueux que nous buvons en Europe plus méridionale. Les deux charmants néerlandais qui en 1968 m’avaient pris en stop vers Åmot - « On a vu marcher un grand sac rouge, avec de petites jambes en dessous. On a voulu savoir ce qu’il y avait devant le sac ! » - m’ont confirmé : si la quantité fournie par une vache norvégienne est dérisoire en comparaison de ce que fournit une vache hollandaise, la qualité est exactement en proportion inverse.

J’en profite pour répercuter un conseil d’un auteur norvégien (Ragnar Frislid) : Unngå kuer om du har hund med ! Avec un chien, évitez les vaches ! Le chien est assez agile pour s’en tirer, mais vous ? Vous risqueriez fort de ne jamais revenir raconter votre mésaventure.

A ma rentrée 1968, j’avais pris une décision inepte : muni d’un bon D.E.A., j’étais enfin admis sur titres à l’Ecole du Génie Maritime. Après des années de patience, j’étais donc enfin autorisé à avoir une formation professionnelle « taupe niveau » au métier d’architecte naval auquel je me préparais avec passion depuis 1959, à l’âge de quinze ans.

Oui, mais... Mais mon père avait quitté

la maison,

laissant ma mère folle de rage et de frustration. Le taux

d’humilité dans l’air avait

été chaque

jour plus

bas, dans cette basse-cour où chacun des deux sacrifiait

tout

à l’obsession de rafler la position

supérieure. Ma

sœur

aussi avait quitté la maison. L’appartement

familial

n’était qu’à deux cent

mètres de

l’Ecole. Pas de

moyen évident de trouver à se loger ailleurs, et

de

financer cet autre logement indépendant de ma

mère,

indispensable. Et je ne voulais plus jamais être

recruté

par un parent contre l’autre, cette fois par ma

mère

contre mon

père, ni plus jamais être continuellement

submergé

sous l'invasion jacassine de Madame Mère, celui qui

m’avait

déjà des milliers de fois fait prendre la fuite

vers

quelque abri plus silencieux. Et d’autres raisons plus

sottes.

Mai 1968

avait fait la différence entre ceux qui marchaient

à

pieds, et ceux qui manifestaient en bagnole sur les Champs

Elysées. Et moi, j’avais marché

à pieds tout

l’été (je ne compte pas le stop).

J’ai

été

allergique aux excès de richesse et de coquetterie quelque

futur

collègue. J’ai alors cru les promesses de mon

futur patron

de

thèse, et je suis resté préparer une

thèse à Orsay, dans le seul laboratoire

où il ne

fallait surtout pas aller. Sanglante gaffe, que j’ai

payé

si

cher le restant de ma vie ! Alors qu’il m’aurait

suffi de

savoir poser

des questions, et à qui poser les bonnes questions.

J’ai

tranché de tout à toute vitesse, tout seul.

Nous renvoyons l'analyse de ces faits en un autre document : Le

comportement territorial du lézard, selon MacLean et Hall.

Recruté par un parent contre l’autre ? Oui, plusieurs années à Grenoble. Georges nous prenait tous pour cible de son criticisme impénitent, et Madame Mère était du nombre. Elle était incapable de se lever le matin. Moqueries en chœur de ceux qui devaient se lever tôt pour aller au lycée (« petit-Lycée » pour ma sœur : l’école primaire intégrée au lycée de filles), ou à la fac. Madame Mère prenait, avec sa maladresse habituelle, des libertés et de l’individualité qui faisaient de l’ombrage à Georges. Mais il savait se venger grâce aux disques de chansons des Frères Jacques. Madame Mère partait-elle à sa chorale, papa mettait « La cantatrice » : « Elle chantait mal, elle chantait faux ! Sa voix avait des tas de défauts ! ». Madame Mère partait-elle à une réunion de ce qu’elle appelait « les Grenouilles Savantes » (Association des Femmes Diplômées de l’Université), Georges saluait ses préparatifs de départ par « La femme du monde », des mêmes Frères Jacques : « ... butinant le miel des galas, elle poursuit son apostolat. » Bien plus tard (en 1968 ou 1969), Georges me demandera pardon par écrit d’avoir ainsi recruté nos rires contre notre mère, mais il était bien trop tard. Tant de mal avait été fait.

Tiens ? Voilà plus de cinq ans et demi que ce

chapitre a

été commencé - ce fut le premier

rédigé, et à la main - et jamais

encore je ne

m'étais avisé

que le sujet de ma thèse n'a jamais encore

été

abordé ! Et qui l'avait choisi ? Pourquoi ? Non,

l'idée

ne vient en rien de moi. Tout s'est décidé en

dehors de

moi, qui n'ai rien compris aux intérêts en jeu,

qui n'ai

même pas pensé à négocier

une

rémunération à l'industriel demandeur

et

manipulateur. Le vieux schéma de négligence

envers

soi-même, était toujours actif, et est

resté actif

toute ma vie.

Le sort des autres m'importe et j'en prends soin. Mon propre sort

m'indiffère. Je n'ai jamais attendu grand chose de la vie.

Ai-je

cru à ce sujet de thèse ? Oui, sans doute (trois

ou

quatre mois ?) ; mais je ne crois jamais à grand-chose bien

longtemps. Dès le printemps 1969, j'ai recherché

du

travail ailleurs, malheureusement avec à la fois trop de

maladresses et trop de soumission. Vaines démarches.

A la rentrée 1969, mon souci est que le maigre émolument de moniteur de travaux pratiques, faisant fonction d’assistant pour beaucoup moins cher, est tari. Je me mets en quête d’un poste de maître auxiliaire en maths. Peu de temps après, on me pousse un beau soir dans le dos vers la porte de ma classe. J’ai devant moi trente deux adorables petits élèves de sixième, tout étonnés que leur maîtresse expérimentée soit remplacée ce soir-là par un jeune barbu à lunettes. Un barbu, qui bientôt, au lieu de venir en train ou en mobylette, vient en moto. Je m’achète d’occasion mon premier vélomoteur, un CD 125 Honda, qui s’usera bien vite, et qui me vaudra des déboires pendables.

C’est l’époque des maths « modernes » ensemblistes ; André Lichnérowicz avait alors l'oreille du Prince... Qu’en retiennent mes jeunes élèves ? En tout cas, on s’amuse plutôt bien ensemble, tandis que les parents crient leur désarroi devant le programme de leurs petits. Profitez de leur plus jolie perle. Pour le dernier devoir avant Noël, je leur donne un exercice pris dans leur livre : composer trois phrases avec le « ou » exclusif (fromage ou dessert !), et trois phrases avec le « ou » non exclusif (« Seront récompensés les élèves qui ont une bonne note en français, ou une bonne note en mathématiques » n’interdit pas d’avoir une bonne note dans les deux disciplines). Ils ont fait l’exercice très vite, pour mieux se préparer à la fête : « Le sanglier court ou galope, ou alors le cochon dinde. » Le soulignement est de l’élève. Depuis, la mode s’est retournée à fond dans l’autre sens, vers les mathématiques réactionnaires. D’un excès à l’autre, sans grand progrès, et sans équilibre, ni grand respect de nos clients.

Moi, ce samedi matin, dernier jour de classe de l’année, je suis venu en classe en chaussures de ski de printemps, et pantalon de montagne. Sur ma moto, le long du réservoir, sont arrimés les skis de raid et les cannes (pas encore de piolet). A midi, Au revoir les petits ! A l’année prochaine ! Je file en direction de Grenoble. Première moitié des vacances en Névachie (la vallée de la Clarée), dans le Briançonnais, avec trois jeunes gens de mon âge. Deux ans plus tard, ce joli petit refuge du Rif Tord sera emporté par une avalanche un peu plus forte que les autres, qui est allée un peu plus loin que les précédentes. Une forte parole à vous faire partager : "A Briançon, il y a deux sortes d’habitants : les briançonnais, et les brillants conneaux. Eh bien, le type que tu viens d’aider à dégager sa voiture, c’est un brillant conneau ! Car il aurait quand même pu te dire merci ! ». Dix-sept ans plus tard, j’aurai de plus en plus souvent l’occasion de me remémorer cette forte parole, lorsque l’incapacité congénitale de Gazonbleu à dire merci, montera en puissance, et puis se contagiera à sa fille aînée, Frédégonde.

Seconde moitié des vacances seul sur le plateau du Vercors. Cette fois bien chaussé, bien entraîné, je serai heureux à skis. Au Jasneuf, repos : je découvre San Antonio. Puis arrive une section de chasseurs alpins pour la nuit. Le lendemain, je monterai sur la montagne de Glandasse. Retour à la civilisation par le pas de Berrièves, et Gresse-en-Vercors.

Durant le voyage de retour, la moto me fera des misères : crevaison à l’arrière, puis entretoise perdue, et impossibilité de remonter la roue. Quand enfin une entretoise de rechange sera usinée à Mâcon, impossible de démarrer à cause du froid. Moi et la moto rentrons séparément, par le train.

Voici la photo de ces skis de 1969, des Majalp de 190 cm, métalliques, avec la pionnière des fixations de randonnée : la Silvretta à câbles, modèle Saas Fee.A Pâques 1970, nous (nous : le GAFO, Groupe Alpin de la Fac d’Orsay) ferons une partie de la Haute Route, du col de Larche à Briançon. Liaison par taxi de Saint-Véran à Arvieux.

Les cordes ont servi trois fois, une fois vers le col de Clausis, et deux fois à la dernière étape, pour passer au plan de Clapeyto, puis pour faire atteindre le col des Ayes à Evelyne. L’enneigement était exceptionnel.

A cette époque, je passe pour bavard. Appréciation vache : « Tu laisses Genevrier parler, et ça y est, tu as une ambiance pour la soirée ! ». Je parlais en névrosé. Je n’ai réussi que récemment à écouter volontairement deux fois plus que je ne parle, mais seulement après avoir été opéré de la Gazonbleu, et de sa terrifiante loi du silence.

Je reste quelques jours de plus que les autres, et repars seul en Névachie, vallée de la Clarée. Depuis le refuge du Ricou, sur la crête de l’Encoula et le crête des Gardioles, les couteaux latéraux se révèlent nécessaires sur la neige durcie par le vent.

Retour au Ricou, refuge non gardé en

contrebas du refuge

d'été, avec réserve de bois. Bon

poële

à bois en fonte, qui nous parfume tous les textiles de

l'odeur

caractéristique de fumée. Arrivent quatre

skieurs, un

couple, un grand jeune homme et une femme plus

âgée, brune

à l'accent méditerranéen. Nous

baignons dans

l'esprit soixante-huitard, et le couple ne renonce pas à

mettre

le jeune homme (mari fidèle) dans la couche de la femme

célibataire :

"Hervé !

Qu'est-ce que tu fais

?

- J'me branle !

- Et Huguette ? Qu'est-ce qu'elle fait ?

- Elle se branle !

- Tu ne trouves pas que c'est idiot ?

- Non !"

A Pentecôte 1970, ce sera mon plus beau raid de montagne, avec Christian : passage de Val d’Isère en Italie depuis le refuge de Prariond, par le col de Rhème-Calabre, vers le refuge de Benevolo, et retour par la Tsanteleina. Le col aurait dû nous suffire, mais nous étions en pleine forme. On plante les skis et les sacs sur le col, et c’est parti pour le haut, en crampons. Mon premier trois mille mètres. A Prariond, la neige était tracée par les marmottes qui s’éveillaient.

Techniquement, j’ai fait d’énormes progrès depuis notre précédent raid dans le Vercors, à Noël 68, avec le même Christian.

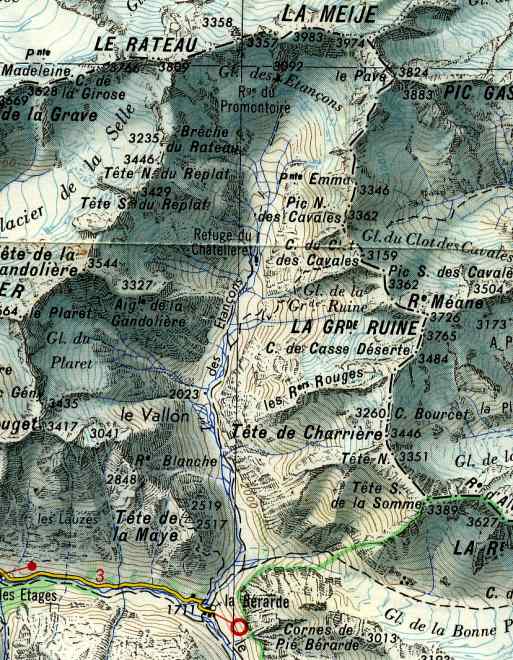

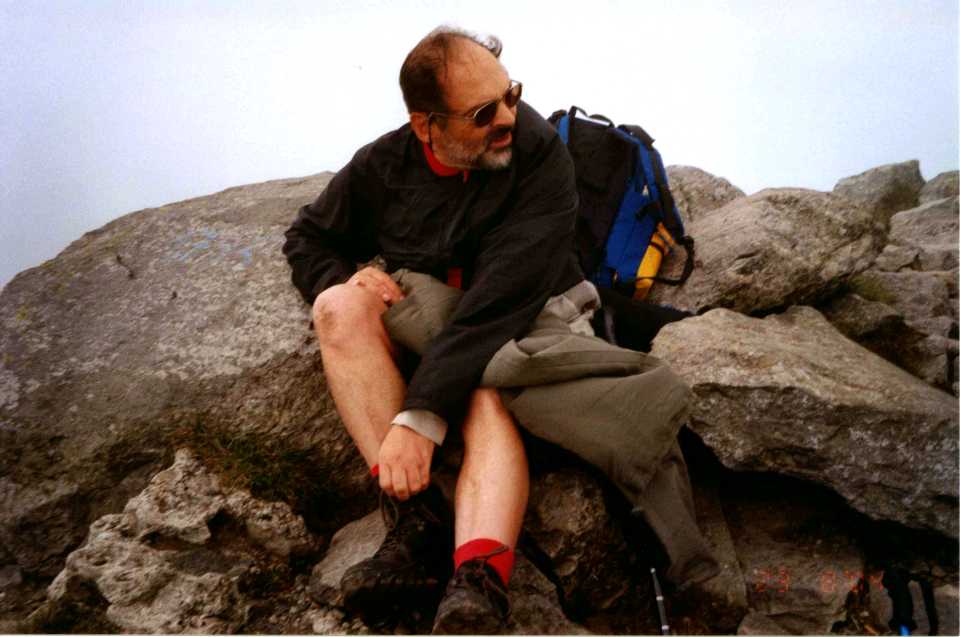

Pendant ce temps, depuis octobre 1969, le dimanche, j’encadre les débutants, au Groupe Alpin de ma fac. Vite, on me réserve les moins doués. Je ne suis pas un grimpeur très doué, mais on apprécie ma patience et ma pédagogie. Une des premières sorties est costumée. J’arriverai sur ma moto, en tenue militaire empruntée aux réserves de mon père : culotte de cheval, vareuse de grande tenue, et chapeau melon pour faire civil. Photo. Un groupe de trois filles se déguise en sorcières. Parmi ces débutants, je ne remarquerai que tard le couple formé par Elisabeth et Gazonbleu. Gazonbleu était pourtant remarquable par son ahurissante casquette en tissu éponge violet, ses moues de souffrance, sa persistante maladresse sur le rocher, sa terreur du vide. J’ai des photos de juin 1970 (« j’ai »? non, c’est elle qui a raflé tous mes biens et tous mes souvenirs matériels), où j’encadrais une prolongation de sortie, à trois ou quatre. Sur une dalle assez facile, Gazonbleu a encore les genoux fléchis, collés à la paroi, et donc les semelles non plaquées à la paroi. Un désastre ! (Gazonbleu ne fit des progrès kinesthésiques - limités - que l’année suivante, et n’alla pas plus loin). Et la tête est toujours paniquée et crispée, incorrigible. Et pourtant, Gazonbleu était inscrite pour le stage de vraie montagne de juillet, à baser à La Bérarde. Et pourtant, elle s’était déjà acheté des chaussures de haut de gamme, les plus spécialisées et les plus chères de l’époque, à la semelle entièrement armée... Gazonbleu nous étonnait tous par ses achats de matériel de haut de gamme, qui faisaient un contraste saisissant avec ses possibilités techniques, bien plus limitées que son salaire d’IPESsienne.

Une semaine avant le départ pour La Bérarde, nous nous entraînions dans une carrière au Guichet, à trois kilomètres de la fac, et Gazonbleu en tombant se foula la cheville. Gazonbleu ne pratique jamais l’autocritique plus d’une fois chaque dix ans. Je l’entendis cette fois se traiter d’idiote. On l’évacuera vers l’hôpital d’Orsay. Je saurai plus d’un an plus tard, que si Gazonbleu avait choisi l’escalade, c’est parce que c’était le seul sport organisé sur la fac, qui se déroulait le dimanche. Cela lui fournissait le prétexte tant recherché, pour ne plus rentrer toutes les fins de semaines, chez ses parents, où elle étouffait.

Si votre navigateur a oublié d'afficher cette image, c'est probablement MSIE. Mais aucun problème sous Mozilla 1.4, ni sous Nescape 7.02.

Ce stage de juillet 1970 à La Bérarde, vit sans doute l’apogée de ma forme physique. Je dois largement cela à l’entraînement amical de mon collègue de laboratoire, Charles, qui m’a fait courir et nager plusieurs fois par semaines. Si mes limites techniques furent vite démontrées, du moins, je fus capable de refaire seul une course un jour de repos, et de remonter à toute vitesse au refuge des Bans rechercher ma doudoune oubliée sur une étagère. L’encadrement fut audacieux, en nous emmenant sur notre plus belle course : le pilier nord-est des Bans, déraisonnablement au sommet de nos possibilités. Je reste encore aujourd’hui ému des mouvements difficiles sur une dalle très exposée. J’ai gardé cinq semaines la bosse au sommet du crâne. En sortie de la voie, le rocher était instable. Mon premier de cordée, Gilbert, a juste le temps de sentir que la « pile d’assiette » se dérobe au moment où il fait effort sur sa nouvelle prise de main, et de crier « Attention pierre ! ». Je vois trois gros pavetons m’arriver dessus : celui de droite et celui de gauche m’évitent, mais le plus gros, celui du milieu, est pour moi ! Je me tasse sur la pointe de rocher où était passé l’anneau d’assurance, et je bloque convulsivement la corde, pour pouvoir retenir Gilbert qui ne va pas manquer de tomber à son tour. Le paveton m’envoie m’écorcher le menton (gardez votre langue rentrée ! sinon, elle sera coupée entre vos dents, sous un tel choc), puis continue ses dégâts vers le bas, sur le sac à dos de Jean-Louis, deux cordées plus bas.

Le casque m’a sauvé la tête et la vie, mais quel coup ! Gilbert n’est pas tombé, et s’inquiète : « Ça va Genevrier ? ». Je suis rudement sonné. Je parviens bientôt à articuler « Oui, je suis encore là et je suis vivant ! » : je n’en sais pas encore plus. Gilbert dira plus tard, qu’il aurait bien préféré une réponse plus rassurante que celle-là... Je termine groggy la sortie, puis les contournements des gendarmes terminaux, et la redescente vers le refuge de la Pilatte par la voie normale. Gilbert est attentif à son blessé comme une vraie nounou.

Recoupement : selon Gilbert, c’est d’une prise de main « tiroir » qu’il s’agit. Ce pavé lui était venu dans la main, et le déséquilibrait. C’est pour ne pas tomber avec, qu’il l’aurait lâché assez précipitamment. Mais lui ne se souvient que d’une seule pierre, et moi de trois.

On termine par la Dibona.

Après ce stage, Elisabeth et Gazonbleu rétablie de sa foulure, m’empruntent l’auvent de ma tente pour l’utiliser comme abri de bivouac, puis partent faire un tour de l’Oisans partiel (pas le tour du Mont-Blanc, Elisabeth a rectifié). Ce sera le seul usage que Gazonbleu fera de sa paire de chaussures de haute escalade, tellement raides et étroites, qui font tant souffrir les cous de pieds.

Moi, j’essaie de reprendre ma thèse. Je

constate

bientôt que je ne sais pas, ou déjà

plus,

travailler dans la solitude totale, et que j’ai besoin du

contact

des

autres - un défaut qui ne se corrigera jamais, ou presque

jamais. J’y renonce pour août. Je charge un

équipement de

randonnée légère, et c’est

parti, à

moto

vers la Suède, à travers la Belgique, l'Allemagne

à partir d'Aachen, le Danemark. Mon suédois

hâtivement

assimilé n’est pas si absurde, car tout au bout du

chemin

à Nyvallen, après Ljungdalen, je peux me faire

accueillir

et héberger par un mineur en retraite, solitaire, qui est

bien content d’avoir un étranger pas trop

sourd-muet, avec

qui

partager sa soirée et sa maison de pauvre. Jusque

là,

tous mes bivouacs à la belle étoile, en route,

furent sur

les mêmes principes que ceux de Stevenson avec son

ânesse

dans les Cévennes : passer inaperçu, se couler le

soir

dans un bois ou un bosquet désert, avec la moto la plus

silencieuse et la plus camouflée possible. Repartir le matin

après un peu de toilette.

Pourquoi Helags ? Avec ses 1796 m, c’était le plus haut sommet de Suède que je puisse atteindre dans les possibilités de ma moto, avec un petit glacier enserré dans son fer à cheval. Le Kebnekaise est bien plus prestigieux avec ses 2097 m, mais il est tellement plus au nord ! Et tant pis pour l’hommage aux oies de Nils Holgerson, et à sa vieille chèfe de vol : Akka de Kebnekaise.

Sur le plateau de Helags, temps de bruine. Un héron

cendré

s’envole surpris par mon passage. Le fin blouson de nylon

perméable acheté en août 1968

à Oslo laisse

évaporer la transpiration, et

protège les jumelles de la bruine (23 août 2004 :

ce

blouson noir de 140 g est encore en service, visible sur une photo

prise au sommet du Mont Mézenc, un jour de grand

vent qui

poussait le nuage condensant sur le sommet).

La petite tente rouge sans marque aucune, achetée à Bollnäs, est d’un confort incomparable à l’abri Zdarski de l’an passé.

Parenthèse technique : voici cette tente suédoise, telle que je l'ai modifiée ultérieurement pour l'été 1977. Les mâts d'origine étaient nettement trop courts. Je les ai prolongés en implantant en bas un insert en chêne.

Le double toit d'origine a été

prolongé sur les

flancs par du léger tissu à spinnaker de

façon

à en faire une isothermique. Les pignons largement ouverts

ont

été refermés, et protègent

maintenant bien

les sacs et les chaussures devant, la corde et les crampons

derrière. On remarque sur la photo que j'ai donc

ajouté

deux nouvelles nuances de rouge, en fonction des coupons disponibles

(des coupons qui m'avaient servi à agrandir l'abri Zdarski,

pour

nous deux, agrandir le sac de bivouac pour deux, et faire les

cloisonnements du duvet double reconstruit à partir de deux

simples)...

Elle nous a servi de camp de base à

l'été 1977

à la Chapelle en Valgaudemar, puis de bivouac sur le plateau

des

lacs de Pétarel.

Fin de la parenthèse technique.

Superbe photo des Sylarna par Olle Erikson, à l'adresse

http://www.olle-eriksson.com/Photo.aspx?id=104&galleryId=14 Lien hélas mort. Alors voici la vue sur Wikipedia :

Les nuages sur la photo donnent une bonne idée du temps

réel que j'avais moi-même.

Au retour du col de l’écureuil

(j’ai

renoncé à

une ascension des deux Sylarna), je pose mon gros sac au pied nord est

de

Helagsfjället, et monte parcourir léger ses deux

fers

à cheval, dont le plus Sud enserre un petit glacier. Aucune

difficulté technique sur ces tas de

cailloux.

Superbe photo de Helagsfjället vu par le Sud, à

http://www.olle-eriksson.com/Photo.aspx?id=100&galleryId=14 Lien hélas mort. Wikipedia à la place :

Aperçu de son petit glacier enchâssé à https://www.fjallvandring.com/fjallen/harjedalen/helags/

Vous remarquerez sur ces deux extraits de cartes que l'immense

majorité de la toponymie est suédoise, et non

samie.

Exceptions : les -tjarve

(Vaimattjarve)

et les -gaune

(Veltelagaun),

qui sont samis. C'est

bien l'un des drames des quelques samis nomades encore survivant dans

cette province, le Jämtland : ils ont perdu leur langue

depuis

plusieurs siècles, ils sont suédophones. Ce qui

leur pose

un vrai problème juridique pour faire valoir le droit

ancestral

au nomadisme avec leur rennes à travers les

forêts, dont

beaucoup sont privées. Les propriétaires

privés

réclament un dédommagement contre le

pâturage et le

piétinement de leurs bois.

De Ljungdalen, je reviendrais par la route intérieure, le long de l'Ouest de la Suède ; douze jours pour toute l'escapade. En passant par la Ruhr au retour, la Honda CD 125 surchauffée commence à foirer un pas de vis de bougie dans l’alliage d’aluminium, et tombe en grosse panne aussitôt arrivée au retour au labo. Bientôt, à un retour de la forêt de Fontainebleau, elle révèle sa nouvelle sale manie de cracher la bougie de droite. Il faudra implanter dans la culasse un pas de vis d’acier…

A la rentrée 1970, mon patron de thèse RM est immensément surpris : je suis encore là, et pas parti au Japon. Ma première désobéissance de ma vie. M’envoyer en laboratoire japonais, ça n’était pas mon projet, mais le sien. J’avais obéi en zombie : ça ou peigner la girafe ! J’avais surtout pris la mouche sur un courrier de mon père. Il crut bien faire d’amplifier le courrier d’amis japonisants, qui s’inquiétaient du manque d’hypocrisie de mes manières, inappropriées au Japon : “Les japonais sont timides, conformistes et raidis d’orgueil. Tu les effraieras. On ne te dira rien. On est bien trop poli pour cela. Leur art de l’esquive est poli par les siècles. Mais sans comprendre comment ni pourquoi, tu te retrouveras toujours sur la touche.”. Georges crut bon d’ajouter : « ... tu passerais pour un contestataire, ce que tu n’es pas. » Ça c’était trop fort ! Timide, inhibé, réservé, contradictoire, et social-démocrate, tant qu’on voudra, mais conformiste et sans réserves ni contestations, ça jamais ! Pour la première fois de ma vie, je décidai que c’était à moi, et non aux autorités, de décider de mon destin. Si cela fait automatiquement peur aux japonais, alors tant pis pour le Japon.

Il faudra que je détaille plus loin (« Passion directrice : l’architecture navale »), la façon consternante dont, en 1962, j’avais obéi passivement à une orientation complètement farfelue, décidée dans mon dos par mon père et un professeur de terminale du lycée Saint-Louis. Orientation dont je suis resté prisonnier toute ma vie, simultanément à contre-vocation, et à contre-habileté : j’étais très bon en chimie, bon en physique, médiocre en maths, et je pensais en ingénieur, et fort peu en scientifique. On m’a donc envoyé en fac, faire beaucoup de maths, moins de physique, et pas du tout de chimie, et ne plus avoir aucune chance d’être ingénieur.

Octobre 1970, je m’incrustai donc quand même dans mon labo où je n’étais plus le bienvenu. Je m’épanouissais surtout dans le Groupe Alpin. Je suivis les cours de Fortran Scientifique, et je m’inscrivis au diplôme de « Génie Industriel ». Est-ce à dire qu’on nous enseignait le génie industriel ? Comment calculer, dessiner, construire et aménager des usines ? Nenni ! Ç’eût été la logique, mais il n’en était rien. A Orsay, nos autorités universitaires ne se souciaient hélas nullement de précision ni de justesse de la langue qu’elles utilisaient : communiquer n’est pas une habileté de pur scientifique, trop pur. Ce baptême bâtard désignait une tentative de diplôme d’ingénieur d’Université, avec quatre spécialités : en électronique, en chimie, en matériaux, en bassins sédimentaires, mais aucune en génie industriel proprement dit. Cette faute linguistique, et quelques autres indécisions et fautes de marketing, condamnèrent vite cette formation prometteuse, à végéter avec peu d’étudiants, à perdre une à une toutes ses chances d’habilitation à délivrer un vrai titre d’ingénieur. Au bout de quelques années, on dut la fermer, pour conclure cet échec. Ma propre faute consista, à la rentrée 1971, à rester dans la même filière - métallurgie et matériaux -, au lieu de suivre la mode vers l’électronique. Je me retrouvai alors spécialiste très bien qualifié, mais dans une spécialité où les employeurs - aéronautique exceptée - sont tous persuadés qu’un vrai ingénieur ne peut provenir que de Grande Ecole, et jamais d’Université. Alors que mes collègues électroniciens trouvèrent rapidement du travail, nous les matérialistes resterons plus longtemps sur le carreau, et moi plus longtemps que les autres.

Gazonbleu commença à sécher sans mot dire ses cours de licence, pour rester à midi à la piscine avec moi. Pauvre Gazonbleu qui jouait perdante par peur de rien dire de la vérité, déjà piégée par sa terrifiante loi du silence ! Et surtout, pourquoi l’ai-je laissée s’accrocher à moi ? Elle en a toujours refusé la plus grande part de la vérité : par charité. Ayant déjà aimé sans retour, je ne voulais rendre la pareille à personne : bafouer un sentiment amoureux. L’autre part de la vérité : je n’avais pas d’alternative crédible pour décourager Gazonbleu pour de bon (du reste, elle avait encore bien moins d’alternative, elle). Elle ne me pardonnera jamais cette première part de la vérité, n’acceptant jamais de se voir telle qu’elle est, n’acceptant jamais qu’on la voit telle qu’elle est, exigeant constamment qu’on la voit telle qu’elle se croit, et qu’on soit éperdu d’admiration devant les qualités qu’elle n’a hélas pas. Une vingtaine d’années plus tard, Gazonbleu n’acceptera jamais ce compte-rendu, préférant se persuader que je serais forcément un fourbe, qui n’aurait eu en tête que l’idée de profiter de Gazonbleu.

Le dos de tortue de Gazonbleu nageant ! Dos voûté raide, lombes raides, bassin raide, à vingt et un ans, tout était enraidi chez Gazonbleu. Ce n’est que presque huit ans plus tard, en 1978, que je découvrirai brièvement un dos souple (pourtant né onze ans avant Gazonbleu), dont chaque omoplate frémissait, et s’effaçait doucement sous ma caresse. Alors seulement, je percevrai avec quelle enraidie phénoménale je vivais.

Gazonbleu avait figé dans son dos toutes ses difficultés d’enfance et d’adolescence, incapable de trouver sa place entre une mère envahissante, intrusive, et d’une sottise insoutenable d’une part, d’autre part un père très travailleur, mais presque toujours irrité par le harcèlement de la sottise uxorale. Gazonbleu devait aussi prendre la place d’un frère aîné mort en bas âge. La mère chercha plusieurs années à élever Gazonbleu en garçon, et ne la laissa être une fille que plus de neuf ans plus tard, après la naissance du premier autre garçon - si ce n’est du dernier. Dans les deux pages de tentative d’autobiographie qu’elle s’arracha difficilement pour l’Institut Primal et que je lui ai dactylographiées, Gazonbleu décrivit sa façon d’enrouler son dos et ses épaules pour cacher ses seins naissants, sous le harcèlement et de sa mère, et des fréquentations autoritaires et froides que sa mère admirait et imitait, surtout cette « madame S..m..r. » qui semble avoir fait beaucoup de mal, qui semble avoir été la professeure de mépris et de sadisme envers l'enfant.

Tant que sa mère fut vivante, et tant que Gazonbleu sut s’appuyer sur moi, Gazonbleu sut se positionner face à sa mère. Je les ai toujours vues se chamailler comme chien et chat dès les dix premières minutes de mise en présence. J’ai entendu Couzette Odette souhaiter la mort de sa fille, alors que ce genre de malédictions maternelle n'a généralement aucun témoin. Mais le plus souvent, après avoir expectoré ses horreurs, Couzette Odette avait la sagesse de se rendre compte qu’elle était allée trop loin, et faisait les premiers pas pour se rabibocher : « Dis, fifille !... ». Une sagesse partielle, dont Gazonbleu n’hérite pas.

Après le décès de Couzette d'Odette, fini ! plus une critique ! plus une seule lucidité ! Gazonbleu imita toujours davantage sa mère, devint toujours plus péremptoire et autoritaire, toujours plus paranoïde et blindée, et devint de plus en plus prisonnière aveuglée, de son attachement oedipien voire incestuel à son père. Et c’est moi qui devint l’objet de ses chamailleries et de sa haine, puisqu’elle avait perdu tout contact avec l’origine de ses tendances paranoïdes, de son obsession de protéger coûte que coûte ses frontières contre les intrusions hostiles, exigées par ses fantasmes - autrement dit, ses souvenirs d’enfance, généralisés et extrapolés.

Mais nous n’en sommes pas encore là : nous n’en sommes qu’au dos enraidi et voûté, d’une jeune fille complexée, qui respire mal, qui pend au plafond de sa chambre l’écriteau : « Moi, je m’en fous ! Je travaille ! », mais qui sèche ses cours par amour pour un gars de cinq ans plus âgé; et entre eux règne toujours la loi du silence de Gazonbleu.

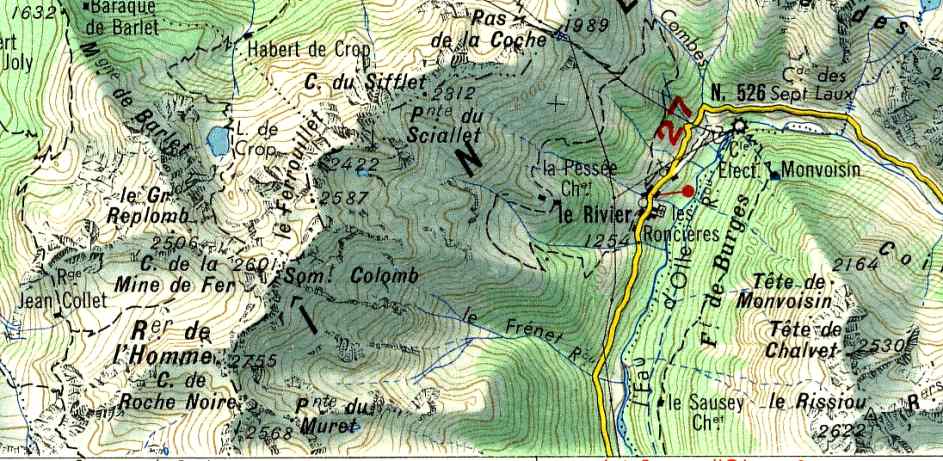

Le GAFO programma pour Noël une nouvelle traversée du Vercors. Un esbroufeur commença de poser ses bottes sur la table, prévoyant de rafler toutes les jolies nénettes de la sortie. Fidèle à ma triste « tactique » d’âne sauvage, qui quitte définitivement un point d’eau dès qu’il y est dérangé par d’autres animaux, je prévus autre chose pour moi, et partis faire la traversée de Belledonne, de Chamrousse au col de la Mine de Fer, avec remontée vers l’Alpe d’Huez.

A la deuxième étape, deux doigts à demi gelés, à cause d’une tentative de passer en escalade à mains nues sur un mauvais itinéraire : ils doublèrent de diamètre, et ne rentrèrent plus dans les gants. Je dus la main (et la vie ?) à des moufles de rechange. Un ongle noircira et tombera, et ce sera tout : cicatrisation finale en trois mois.

Dominé par le Grand Pic de Belledonne, le glacier de Freydane sera facile et sans danger à descendre. Plus délicate sera la liaison vers le refuge Jean Collet : la neige est fluide, et ne s’accroche à pas grand chose. Par un heureux hasard, le refuge sera ouvert et habité ce soir là, ce qui m’évite un nouveau bivouac : des météorologues ont une station automatique à sceller dans la montagne, avec un ciment capable de prendre par moins vingt. Ils me mettront très en garde contre les plaques à vent. Je n’en rencontrerai pas tant que je serai dans Belledonne.

Après la descente du glacier de Freydane

(à

vérifier sur une meilleure carte), j'ai la chance de trouver

le

refuge Jean Collet ouvert, par une équipe de

météorologues universitaires, qui vont poser et

sceller

dans du béton spécial hiver, une station

météo automatique. Sinon, c'auraité

été exore un bivouac dans la neige,

semi-abrité

par le mur du chalet. Ils me mettent très en garde contre

les

plaques à vent, qui peuvent me mettre en grand

péril dans

la montée vers le col de la Mine de Fer, mais tout se

passera

bien, presque facilement.

J’ai rendez-vous à l’Alpe d’Huez avec Gazonbleu, qui aura alors terminé sa traversée du Vercors avec le GAFO. A Oz en Oisans, mon cas est assez pittoresque pour qu’une colonie d’enfants accepte de m’héberger pour la nuit, en échange d’un récit de mon expédition, et de ma façon de vivre ainsi en hiver en sauvage.

En fait, c’est à la montée d’Oz en Oisans vers l’Alpe, que les vrais problèmes de neige commenceront. J’ai juste en vue, après un détour du chemin, les chalets de Poutran à environ deux cent mètres. Je les vois depuis à peine dix secondes, que suis rattrapé par le nord, par le souffle d’une tempête de neige, violente comme une locomotive qui vous dépasse à pleine vitesse. Je n’y vois plus à quinze mètres dans la tourmente. Confiant dans ma brève vision, je ne fais pas demi-tour, mais je continue de monter vers les chalets. Je les trouve. Ils sont fort délabrés. Je trouve quand même une porte, et un toit pas trop troué, dans le chalet le plus nord du groupe. Cuisine vite avalée. J’installe mon abri Zdarski sur un lit, avec ses sangles suspendues à des piliers ou aux poutres. Le lendemain matin, mon abri sera couvert de neige, dans un lit plein de neige : pas inutile l’abri !

Il faut beau après la tourmente de la nuit. Je chausse mes skis. Deux foulées entre les chalets, et zzzzip : voilà la plaque à vent qui glisse de trente centimètres ! Or, il n’y a pas quinze degrés de pente entre ces trois chalets ! Et un petit ressaut rocheux est là pour bloquer le glissement de la plaque avant qu’elle continue vers le lit du ruisseau... Mon petit débutant plein d’audace, voilà un avertissement à saisir : voilà ce que c’est qu’une plaque à vent ! Et je contemple avec perplexité les parois du cirque à gravir pour rejoindre l’Alpe à l’heure dite. Cela passera, par la paroi à l’ouest, qui est assez bien couverte d’aulnes (ou de hêtres ?), et où la neige est mince et non encroûtée. Je progresserai d’aulne en aulne, tous minces et dérisoires, mais cela suffira jusqu’au col de Poutran.

Gazonbleu s’était frigorifiée entre le syndicat d’initiatives, et le chalet fermé de l’ami qui doit nous héberger. C’est le premier mot qu’elle m’écrira. Le dernier sera peu avant qu’elle conçoive sa fille aînée, en mars 1974, en vacances. Tous les cinq mis bout à bout sur vingt-sept ans ne feraient pas la moitié d’une page dactylographiée.

Nous nous rendons vite compte que cette montagne de

l’Etendard

en

conditions hivernales, est bien trop dangereuse pour nous, bien trop

technique pour Gazonbleu. Le lendemain nous redescendons sur Grenoble

pour repartir sur Chichilianne : retour au Vercors. De Chichilianne,

notre progression dans le sentier forestier est trop lente, et la nuit

tombe vite à Noël.

Nous n’atteignons le Pas de l’Aiguille

qu’à la

nuit

tombée, et ne n’ai jamais vu le site encore. Je

n’ai

pas les

bons gestes pour m’assurer sur le câble

main-courante

à

demi recouvert par la neige. La neige vole vers le bas,

poussée

par un vent violent. J’aurais dû mousquetonner une

queue de

singe

sur le câble, et en faire autant à Gazonbleu : je

trimballe toujours assez de sangles et de cordelettes pour pouvoir

improviser deux baudriers et deux queues de singes. Au lieu de quoi, je

me contente de suivre le câble à vue, faute de

troisième main pour tenir le câble tandis que

j’ai

grand

besoin de mes deux bras pour pousser sur les cannes : Quos vult

perdere Jovis, il commence par leur

engourdir la

réflexion.

Une coulée de poudreuse m’emporte

bientôt.

J’ai le

réflexe de nager, et je reste en surface, tandis que la

coulée a la bénignité de

s’arrêter

bientôt, peu avant de m’envoyer trois cent

mètres

plus

bas, à fond de combe. Je n’ai pas perdu mon

immense sac

(celui

que vous avez déjà vu en Norvège), je

retrouve

assez vite un de mes skis, et pas l’autre. L’autre

reste

introuvable.

Gazonbleu enfin arrivée au bord de la zone à

découvert, découvre la situation, à

voix, car on

n’y voit guère dans cette poudrerie. Elle ne

m’a

jamais dit

quels furent alors ses sentiments... Il faut redescendre. Moi sur un

seul ski. Nous gardons les peaux de phoque : cela descend bien assez

raide ! Gazonbleu sur ses deux skis, trouve bientôt que cela

descend trop vite, et qu’elle a bien du mal à se

diriger

sur le

sentier : trop technique, pense-t-elle. Je la vois

déchausser,

charger ses skis sur le sac, et... s’enfoncer dans la

poudreuse

jusqu’au bassin ! Eh oui, Gazonbleu !

Cela va quand même mieux à skis ! Nous nous en tirons à bon compte : je suis sévèrement mouché, mais plus personne n’est en danger de mort.

A la fin de la descente, bivouac sous un beau sapin (et quand j’écris sapin, ce n’est pas un épicéa). C’est la première fois que mon abri Zdarski abrite deux personnes. Dans la nuit, j’ai le mouvement de lui mettre un bras sur la taille. C’est aussitôt la réponse d’une étreinte passionnée. J’ai la surprise que cette fille complexée et disharmonieuse, est aussi une femme pleine de passion. Au matin, je chausserai les deux skis de Gazonbleu pour aller fouiller le fond de combe : mon ski y aurait-il dévalé ? Je ne trouve rien. Je n’entreprends pas la remontée de la veille pour aller fouiller en haut, au pas de l’Aiguille. J’aurais peut-être dû : le calme revenu permettait les recherches. Un skieur retrouvera mon ski en mars 1971. J’avais promis récompense, et le marché convenu fonctionnera. J’ai toujours ce ski sauvé (Non, c’est Gazonbleu qui l’a[1]).

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 27 mars 1999 : ça y est !

Elle m’a

rendu mes

skis, âgés de 29 ans ! Mais elle ne m’a

rendu les

cartes

de 1968 et 1969, qui permettraient enfin de citer sans erreur ni

imprécision les noms de lieu, qu’en septembre

2001…

--------------------------------------------------------------------------------

Pour rentrer en quasi-plat dans la poudreuse profonde, plus question de glisser sur un seul ski. Avec une fourche coupée sur un arbuste, les armatures prélevées sur le sac de Gazonbleu, et mon stock de sangles, je confectionne une grande raquette. Nous rentrons à Chichilianne dans cet équipage folklorique : sur un ski et une raquette. Hébergement chez un vieux couple d’agriculteurs retraités, dont le nom a fini par m’échapper ces dernières années. Nous n’avons pas su rendre une visite plus tard, à ces gens charmants (Beyton ?). Bouche contre bouche jusqu’au matin. Oui, la formule poétique est valide.

Location de larges skis nordiques - hélas non fartés : inexpérience ! - pour une sortie simple de deux jours au sud de Chichilianne, puis retour à Orsay. Techniquement, le bivouac était intéressant : c’est le plus froid que nous ayons enduré. Environ moins vingt-cinq.

Tout ce mois de janvier 1971, Gazonbleu sera illuminée et transfigurée par l’amour. C’est très beau, une femme amoureuse. Nous nous retrouverons dans l’appartement de ma mère à Paris. Nous sommes puceaux l’un et l’autre. J’ai presque vingt-sept ans.

Environ dix ou douze ans plus tard, Gazonbleu confiera avec un sourire de triomphe : « Et puis, tu sais comme je suis quand je veux quelque chose ! ». Instinct de prédation, plus que don d’amour...

Vers le 20 janvier, je rappelle que nous ne sommes pas du tout faits l’un pour l’autre, que le principal point positif de l’aventure, est que nous avons été enfin capables de vaincre nos terribles inhibitions; que faire durer bien longtemps notre liaison, dans l’isolement et la fermeture que Gazonbleu exige, serait s’autodétruire. Que je suis déjà inquiet de la déprivation affective qu’elle prépare, en nous isolant et en nous coupant de tous nos amis et copains. Gazonbleu prend cela sèchement, presque sans mots.

Le premier accrochage grave sur la jalousie de Gazonbleu se produit autour du 2 février. Gazonbleu ne supporte pas de ne pas faire le désert autour de nous. Ici, c’est la petite M. Desprats (ça n’est pas son vrai nom) qui veut nous convier à manger des crêpes, et jouer aux cartes. M. n’est pas spécialement séduisante (elle est quelconque), mais elle n’a pas renoncé à avoir des vues sur moi, et elle est patiente et à l’aise dans ses gestes.

Nez baissé, moue de fermeture, Gazonbleu refuse net. Je n’ai pas eu le temps de dire un mot. Je n’en dirai plus aucun de tout le repas. Je refuserai de la rejoindre chez elle. Un amour oui, une prison non. Gazonbleu ne me convient pas. Pas du tout. Je vois en pleine grandeur, ses aspects terrifiants, que je percevais de loin depuis plusieurs mois.

Le lendemain à midi, Gazonbleu m’intercepte à la sortie du R.U. Interrogations. « Hé non. Je ne voulais plus te voir. Je ne t’aime plus. » Explosion de désespoir, étouffement, mains convulsées. Je ramène Gazonbleu à sa résidence. Entre ma pitié et ma charité, je me laisserai fléchir. Gazonbleu ne voulait pas de moi qu’un amour, elle voulait fonder un foyer. J’aurais dû me méfier sur ce qu’elle entendait par là, mais vous lecteur si malin ? Eussiez-vous fait beaucoup mieux ? Quant aux manifestations physiques énormes du désespoir amoureux, hystériques, la question se pose maintenant si c’étaient vraiment des manifestations d’amour déçu, ou des manifestations de narcisse déçu, voire de l’instinct territorial déçu. Ma naïveté d’alors fut totale.

Dès lors son inconscient sera bandé sur un objectif : capturer définitivement Genevrier dans des rets dont il ne pourra se sortir : des dettes dont il sera moralement obligé de s’acquitter par le mariage. Nous discuterons plus loin dans quelle mesure le concept d’inconscient à la freudienne est valide pour Gazonbleu, tant cette personnalité camouflée est au moins aussi organisée que la personnalité de façade. Je n’étais pas, et de loin, au bout de mes surprises. D’autres seront plus inquiets devant le refus total de Gazonbleu de communiquer, et se demanderont à haute voix ce que cela cache. De nos jours, je m’aperçois que le terme important dans cette citation est bien « ce que cela cache » : par peur des retours de bâton, Gazonbleu avait élaboré une personnalité de façade (une carapace de respectabilité), pour dissimuler le centre, bien plus brutal et cynique, plus archaïque aussi : la carapace de haine et de jalousie, directement autour du cœur de frayeur et de confusion. Mais cette mise en garde arrivera trop tard : nous serons déjà mariés, et un contrat est un contrat. Du moins pour moi.

A l’âge de quinze ans, j’avais commencé une fuite en Utopie : puisqu’il m’est impossible de trouver une place sur Terre, je vais m’en faire une sur mer. J’échapperai ainsi à l’envahissement du jacassin de maman.

A cette époque, soit douze ans plus tard, si je ne navigue plus, je garde une passion résiduelle pour l’architecture navale; je continue de croquer des silhouettes de coques de voiliers sur les marges de mes notes de cours de gestion. Passion résiduelle, mais plus aucune envie de passer à l’acte, perception de l’irréalisme des passions précédentes.

Un jour de mars 1971, Elisabeth, la grande amie de Gazonbleu, revient estomaquée : elle a vu un voilier en chantier amateur. Un gars très entreprenant - et très beau - anime une équipe d’enfants sur un chantier. Gazonbleu veut que nous allions voir. Je suis très impressionné par la qualité et la pureté du dessin. Cette coque de onze mètres environ, est taillée pour la vitesse. Son aileron est très finement dessiné, en sabre droit, avec un bord d’attaque coupant, et un tirant d’eau impressionnant, définitivement inéchouable. Je suis aussi vite frappé par le contraste avec la désinvolture envers le choix des matériaux, et par les compromissions sur les assemblages, expéditifs. Pourquoi construire de l’éphémère si beau ? Aucun contre-plaqué marine, juste du CTBX à base d’okoumé, dont les lacunes d’assemblage d’origine sont autant de nids à pourriture potentiels, et de lignes de cassures. Partout du pin et du sapin; jamais d’iroko, ni même de sipo ou de chêne. Poids et prix, dit JP. Aucun assemblage n’est protégé contre l’installation de la pourriture. Moi, si je construis un bateau, c’est pour la vie. JP semble construire pour trois ans, pas plus. What’s the catch ? c’est quoi l’arnaque ? Je ne comprends pas. Cela m’évoque obscurément le célèbre architecte anglais (John Illingworth), qui à cette époque abusait de ses succès en course, pour expérimenter tous ses excès architecturaux sur le dos de ses clients, qui se retrouvaient propriétaires d’engins ingouvernables à toutes les allures sauf le près, ne leur convenant pas du tout : ainsi furent arnaqués le Centre Nautique des Glénan, et Francis Chichester. J’apprendrai l’hiver suivant que JP et les enfants construisaient pour un été de vacances, et pas plus, conclu en octobre par une escroquerie à l’assurance.

Quant à l’exploitation qu’en fit Gazonbleu, je n’ai jamais rien compris à la suite des événements, à l’enchaînement des désirs et des volontés. Mon désir de mer, d’architecture, et de navigation était là, et évident depuis des années, c’est incontestable. Avec l’enthousiasme de Panisse, je me suis mis à dessiner sur mesure, pour des croisières avec Gazonbleu, m’adaptant lentement à ses limitations physiques. D’abord inspiré par JP, j’ai dessiné un petit croiseur taillé pour la Manche et pour le près, avec des raffinements dans l’arrière de la carène inspirés des résultats de bassin de carènes pour le récent defender de l’America’s Cup. Finalement, je me suis rabattu sur un dessin de six mètres, dessiné pour des sorties de jour, et du camping en rias, avec une petite marotte en lieu d’étrave, avec un fond arrondi en bois moulé (contre-plaqué marine de 4 mm, plus deux plis de Grand Bassam tranché de 4 mm; ce dernier approvisionnement m’a beaucoup déçu, trop fendif, alors que le contre-plaqué justifia bien son prix, par une excellente qualité), deux murailles en contre-plaqué, deux bouchains assez vifs. « Et en plus, tu avais choisi un mode de construction compliqué ! », commentait récemment le sarcastique Jean-Claude. En tout cas, je gardais les yeux rivés sur la technique, toujours incapable de prendre du recul pour avoir une vue d’ensemble. Mais où apprend-on à reculer pour avoir une vue d’ensemble, en fac de sciences ? Nous scientifiques, avons tous presque le même profil psychologique, ayant tous choisi le même métier par, à peu de chose près, les mêmes censures et les mêmes fuites à l’adolescence.

Jusqu’alors, si je continuais de dessiner par passion, j’avais eu la prudence et la sagesse de ne pas passer à l’acte inconsidérément. J’avais longuement aidé François Timmerman à se construire son Primaat sous le pont Alexandre III, dans le local que lui permettait de partager l’UNF (devenue UCPA depuis), durant l’hivernage 1962-1963 (erreur d’un an possible : 1963-1964 ?). J’avais un bon contact sensuel avec les difficultés à raboter de l’iroko, aux contre-fils incessants, avec la facilité à travailler du pin d’Oregon, ou du Grand Bassam, et la salutaire difficulté à visser dans du chêne. Mais j’étais une aide, un non-autonome.

J’étais à la recherche d’un vrai boulot d’ingénieur, avec ma thèse inachevable sur un sujet impossible - bien que j’aie commencé les calculs FORTRAN rendant compte des expériences déjà connues -, et j’avais un diplôme d’ingénieur-sans-le-titre inachevé, mais en bonne voie.

J’avais imprudemment démissionné - toujours sans en discuter préalablement avec quiconque; avec qui donc parler ? - de mon poste de maître auxiliaire à Savigny sur Orge : je m’imaginais avoir accumulé un pécule suffisant pour terminer ma thèse ! Le niais ! Le nombre d’actes d’impulsion irréfléchis que j’ai pu commettre ces années là ! Dans mes relations avec cette thèse, même absence de recul et de vue d’ensemble. Il faudra attendre 1973 pour qu’un collègue, ingénieur électronicien, me convainque enfin qu’on ne fait de synthèse mentale valide que lorsqu’on s’oblige à rédiger un rapport écrit. C’est élémentaire ? Mais l’Université fut incapable de m’apprendre cette habileté élémentaire. Mon seul type de vue d’ensemble de cette époque résidait dans la minutie de mes listes (on l’a vu dans la préparation de mon sac de randonnée). J’étais certes capable de voir et dire clairement les contradictions irrémédiables entre les prétentions et les incompétences de ce labo et de son chef, mais je n’avais en vue aucun lectorat, pour m’inciter à en faire une synthèse écrite. Ma logique critique ne rencontra pendant plusieurs années, aucun débouché constructif, et cela jusqu’aux années 1974-1976. Je n’avais plus aucun poste dans le labo. Dans l’esprit de RM, j’étais au Japon, et pas ailleurs. Pendant ce temps, RM publiait sous son nom les travaux qu’il avait donnés à faire à Charles pour sa thèse, et Charles se retrouvait sans travaux et sans thèse, prisonnier de sa fidélité inconditionnelle, de fils docile de militaire, prisonnier de sa phénoménale gentillesse, qui n’était corrigée que par un humour impitoyable, voire un peu masochiste. La direction scientifique de RM reste par tous côtés l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Mais cela, je l’ai analysé dans une autre publication.

Ce qui reste du domaine des mémoires, est l’incident étonnamment ténu qui - en fait - m’avait fait renoncer à tout espoir de communiquer avec mon patron RM, en me révélant son orgueil buté, et son agrippement frileux aux privilèges hiérarchiques. On nous prie d’assister à une soutenance de thèse. Un point de l’exposé nous semble bien obscur à suivre, et je veux demander un éclaircissement. Discipliné, je demande au jury : « Est-ce que je peux poser une question ? ». Sec, RM réplique « Non ! Seuls les docteurs ès Sciences ont le droit de poser des questions ! ». Le protocole est probablement ainsi... mais le ton aurait quand même pu être plus humain, moins dogmatique, et plus scientifique aussi. Le dogmatisme exigé par la relation d’enseignement, tel que nous la pratiquons actuellement, c’est à dire en relation de domination, tue la curiosité, et tue l’esprit scientifique. Incident ténu, mais déduction exacte : c’est bien l’agrippement à la position de prestance, qui congela ce laboratoire au niveau d’incompétence de son chef.

Nous renvoyons l'analyse de ces faits et rites territoriaux en

un

autre document : Le comportement territorial du lézard,

selon

MacLean et Hall. En 2004, nous avons maintenant assez

d'éléments pour analyser le fait territorial dans

les

mécanismes de la fraude scientifique ordinaire, celle qui

est

couverte par les complicités des pairs.

Une anecdote de l’année 69-70 ? Elle semblera trop

technique

à la plupart des lecteurs. Et ils n’ont pas la

vision des

personnages impliqués. J’essaie quand

même.

Partenaires :

le patron RM, ombrageux et limité, voix grasseyante, son

«

assistant » maître de conférences, PG,

beaucoup plus

mathématicien, très calculateur, mais assez

négligent et désinvolte dans ses communications,

voix

aiguë, étranglée malgré la

largeur du

pharynx, qui s’estimait humilié

d’être

subalterne de RM,

et AR, jeune agrégé étriqué

à

grosses lunettes. Ces trois personnages dans le bureau central. Et

nous, les thésards et étudiants de D.E.A. dans la

pièce aux matériels

d’expériences. Quand il

parvient à faire un geste en gardant son sérieux

impassible, AR lève son nez de sa feuille de papier, se

lève de son bureau, quitte la pièce, et vient

nous

rejoindre :

« Il y a RM qui vient de demander à PG

« N’est ce pas que la limite

d’une suite de

fonctions

régulières, est elle-même

régulière ?

».

La dernière chose à dire à PG, qui

réplique

:

« Comment vous démontrez ça

??? »

RM : « Je ne le démontre pas, je

l’admets.

»

PG : « Si vous l’admettez, ce doit

être vrai,

mais je

ne vous suivrai pas sur ce terrain ! ».

Pour vivre, je n’avais plus que les 200 F de subventions de mon père, et des chantiers de peinture, au noir. Plus de chambre. Officiellement, j’étais domicilié chez ma mère à Paris. Il eût été suicidaire de faire quotidiennement tous ces trajets à moto entre Paris et Orsay. De fait, mon duvet était roulé, et accroché par un sandow, sous mon bureau. Quand on n’a plus de sous ou presque, il faut empêcher de sortir le peu qu’on a ...

Quelle idée ahurissante et délirante, que de se lancer alors dans le chantier d’un voilier, que nous n’avions aucun moyen de transporter, ni de garer nulle part : nous n’avions nulle remorque, nulle voiture, et pas d’autre lieu de dégagement, que le jardin de son père ! De nos jours, je soupçonne que Gazonbleu exploita à fond mon vieux désir, et son salaire d’IPESsienne, pour me faire oublier sa terrible jalousie, et me ligoter dans les dettes envers elle. Posez-lui toujours la question, mais je sais que même à vous, elle refusera de répondre. En tout cas, à l’époque, cela la faisait planer à cinquante centimètres au dessus du sol, la capture de l’homme qu’elle aimait, et peu importait le total irréalisme du projet. Les témoins étaient un peu éberlués de la voir s’asseoir sur mes genoux et me cajoler. Pas de doute, c’est beau l’amour. Mais avec jugeote, ce serait encore bien mieux.